Android |

アンドロイド |

大阪万博 |

法制度 |

斎藤は、現在、大阪関西万博に行くことにはまっています。

先日、社外役員をしている会社のご招待を受け、アンドロイドで著名な石黒浩教授のパビリオン「いのちの未来」(公式HP:https://expo2025future-of-life.com/)を観覧し、法的問題を深く考えさせられました。

若干ネタバレになりますが、人間がアンドロイド化することができる未来、おばあちゃんと孫娘が親しくしている、おばあちゃんが健康を害していく、その中でそのまま死ぬか、アンドロイド化して存命するか、という展示があります。その他にも多数のアンドロイドが登場し、「いのち」とは何を指すのかを考えさせられる展示でした。なお、斎藤はこれまでに40以上のパビリオンを訪れていますが、「いのちの未来パビリオン」はその中でも特におすすめです!

そこで法律家として一つの疑問が浮かびました。もし人間が自らの意識や記憶をアンドロイドに移し、生物学的な寿命を超えて100年、500年、1000年と「生き続ける」ことができるようになったとき、法律はどのように対応すべきなのでしょうか。

特に、元の人間とアンドロイド化後の存在を、法的に同一の人格として扱うことができるのでしょうか。

鏡の前で自らの姿を見つめるアンドロイド – それは本当に”かつての私”と呼べるのか

現在の民法では、人は出生により権利能力を取得し、死亡により権利能力を失います(民法第3条)。この「生物学的な死亡=法的人格の消滅」という大原則は、何百年もの間、法制度の基盤となってきました。

しかし、意識や記憶が電子的に保存され、別の身体(アンドロイド)に移植される技術が実現すれば、この原則は根本的な見直しを迫られることになります。生物学的には死亡しているが、人格や記憶は継続している存在を、法はどう扱うべきなのでしょうか。

※本稿では、脳の物理的移植ではなく、意識・記憶のデジタル転写によるアンドロイド化を前提として論じます。また、サイボーグ化(生体の一部を機械で代替)とは区別し、完全に人工的な身体への人格転移を扱います。

この問題に対する法的アプローチは、大きく4つに分けられると考えられます。

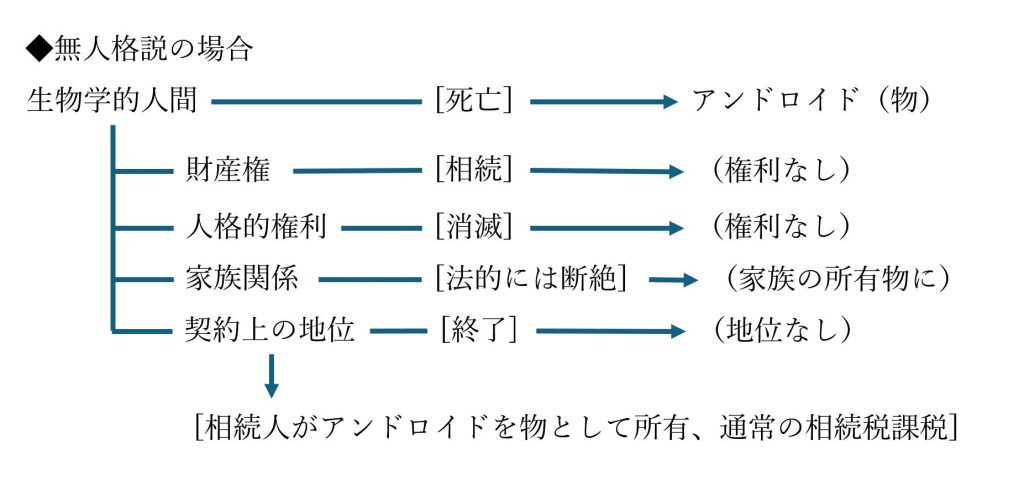

物理的身体の消滅をもって法的人格も終了し、アンドロイドは権利能力を持たない「物」として扱う立場です。現行法の立場に立てば、基本的にこの見解になるでしょう。

アンドロイドは相続財産として相続人が所有し、元の人間の権利義務は通常の相続手続きによって処理されます。この場合、相続人である孫がおばあちゃんのアンドロイドを「物」として所有することになり、フリマアプリで出品したり、粗大ごみとして廃棄したりすることも法的には可能という、ブラックユーモアのような帰結を招きます。

法的安定性は保たれる一方で、アンドロイド化を選択する動機は大幅に損なわれるでしょう。自らが「物」として扱われ、売却や廃棄の対象となる可能性があるのでは、積極的にアンドロイド化を望む人はごく少数にとどまるはずです。また、財産権や契約上の地位もすべて失うため、それまで築いてきた社会的な地位や関係性からも完全に切り離されることになります。

おばあちゃんは”物”なの?

記憶、人格、自意識の連続性を重視し、アンドロイドを元の人間と同一の法的主体として扱う立場です。この場合、財産権、親族関係、契約上の地位はすべてそのまま承継され、戸籍上も「生存」として扱われることになります。

本人にとっては最も望ましい結果ですが、法制度全体への影響は甚大です。

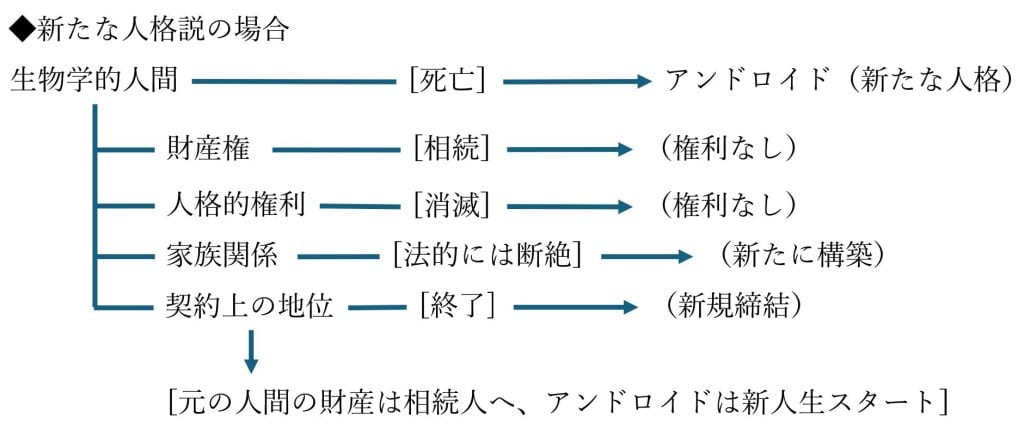

アンドロイドに人格を認めるが、アンドロイドは全く新しい法的主体として登録され、元の人間の権利義務は通常の相続手続きによって処理されます。

この立場では、アンドロイドは「生まれたばかりの成人」として、新たな人生をゼロから始めることになります。過去のしがらみから解放される一方で、これまで築いた人間関係や社会的地位も失うことになります。

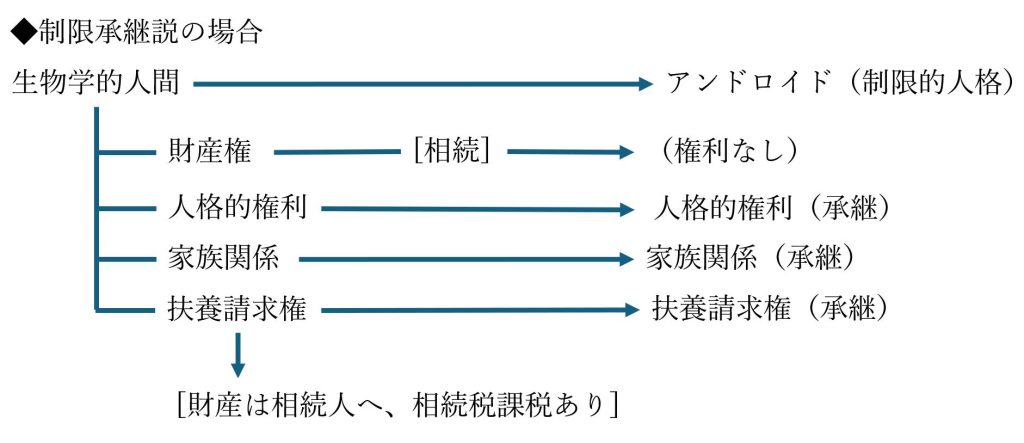

一定の権利のみを特別法により承継させる折衷的な立場です。例えば、人格的権利や家族関係は承継するが、財産権については相続手続きを経るといった制度設計が考えられます。

具体的には、氏名権や肖像権などの人格的権利、配偶者や親子としての身分関係、扶養請求権などは承継を認める一方で、不動産所有権、株式、預金などの財産権は従来通り相続手続きを要するという区分です。 この制限承継説の意義は、家族の感情的なつながりや人格的アイデンティティを法的に保護しつつ、社会経済システムの安定性を確保する点にあります。完全な断絶では失われてしまう人間関係の継続性を、限定的ながら法的に担保することができるのです。

アンドロイド化に関する法的立場の比較

| 項目 | 無人格説 | 人格連続説 | 新たな人格説 | 制限承継説 |

| 基本的考え方 | 物理的身体の消滅で人格終了、物として扱う | 記憶・人格の連続性を重視 | 新しい法的主体として人格付付与 | 一定権利のみ特別法で承継 |

| 法的地位 | 権利能力なし(物) | 同一人格として継続 | 新しい自然人 | 限定的な権利主体 |

| 財産権 | 相続手続きで処理 | 全て承継 | 相続手続きで処理 | 相続手続きを経る |

| 人格的権利(氏名権・肖像権等) | 承継なし | 全て承継 | 新規取得 | 承継あり |

| 家族関係 | 家族の所有物 | 継続 | 新たに構築 | 継続 |

| 戸籍上の扱い | 死亡届提出、物として登録 | 生存として継続 | 新規出生届 | 特別登録制度 |

| 相続税 | 通常通り課税 | 課税されない | 通常通り課税 | 財産部分のみ課税 |

| 本人のメリット | 最小(物扱い) | 最大(全権利継続) | 小(新しい人生だが権利なし) | 中程度(人格的権利保護) |

| 社会的影響 | 最小(現行制度維持) | 甚大(制度の根本的変更) | 中程度(戸籍制度拡張) | 中程度(部分的制度変更) |

| 実現可能性 |

最も容易(現行法そのまま) | 困難(法制度の抜本改正) | やや困難(新制度創設) | 中程度(特別法制定) |

アンドロイド化により人間が1000年生きられるようになったとき、現在の法制度は機能するのでしょうか。仮にアンドロイド化による事実上の不老不死が実現した場合、現在の法制度の多くが機能不全に陥る可能性があります。

相続制度が根本的に変質します。人が死なないのであれば、相続は発生しません。その結果、不動産や株式などの資産が永続的に同一人物に占有され続け、社会の流動性が著しく阻害される恐れがあります。

また、契約関係も異常に長期化し、社会経済システム全体の硬直化を招く可能性があります。

もし配偶者の一方がアンドロイド化した場合、婚姻関係はどうなるのでしょうか。アンドロイド化した配偶者は法的に「生存」しているため、他方の配偶者の再婚には重婚の問題が生じます。

また、親子関係も複雑化します。アンドロイド化した親と、その後に生まれた子との関係、さらには世代を超えた扶養義務の範囲など、従来の家族法では想定していない問題が続出するでしょう。

刑罰制度も根本的な見直しが必要になります。終身刑の意味が相対化され、時効制度との整合性も問題となります。また、刑罰の根拠の一つである「更生可能性」という概念も、数百年の寿命を前提とすれば大きく変わることになるでしょう。

永続的に生きる存在が政治権力を握り続けたら、民主主義は成り立つのでしょうか。法律問題にとどまらず、民主主義制度そのものへの影響も深刻です。

一部の富裕層のみがアンドロイド化を選択できる社会では、彼らが数百年にわたって政治的・経済的影響力を行使し続けることになります。選挙権、被選挙権を持つ「超長寿層」が意思決定を独占し、世代交代による社会の刷新が阻害される恐れがあります。ピケティが「資本収益率は経済成長率を上回る(r > g)」と指摘したように、一度財産を築くとそれがずっと拡大していくという現象が、超富裕層の永続的なアンドロイド化によってさらに加速される可能性があります。

年金制度、医療制度、教育制度など、現在の社会保障制度は人間の平均寿命を前提として設計されています。これらの制度も抜本的な見直しが必要になるでしょう。

【コラム:複数アンドロイド問題 ―「本物」は誰か?】 |

|

技術が進歩すれば、1人の人間の意識や記憶から、複数のアンドロイドが同時に作られることもあり得ます。例えば、Aさんの記憶を転写した「アンドロイド1」と、バックアップから後に復元された「アンドロイド2」が存在するとしましょう。さらに、生物学的Aさんがまだ存命であれば、「A本人+アンドロイド1+アンドロイド2」という三者併存の状態が発生します。 この場合、次のような法的問題が生じます。 ◆権利主体の特定

◆ 財産・契約上の混乱

◆ 家族関係の重複

このような問題は、単一の人格がデジタル的に「複製」されうる未来において、法制度の根本を揺るがす可能性があります。 |

俺が”本物”だ!

このような未来社会に対応するため、法制度はどのように進化すべきなのでしょうか。

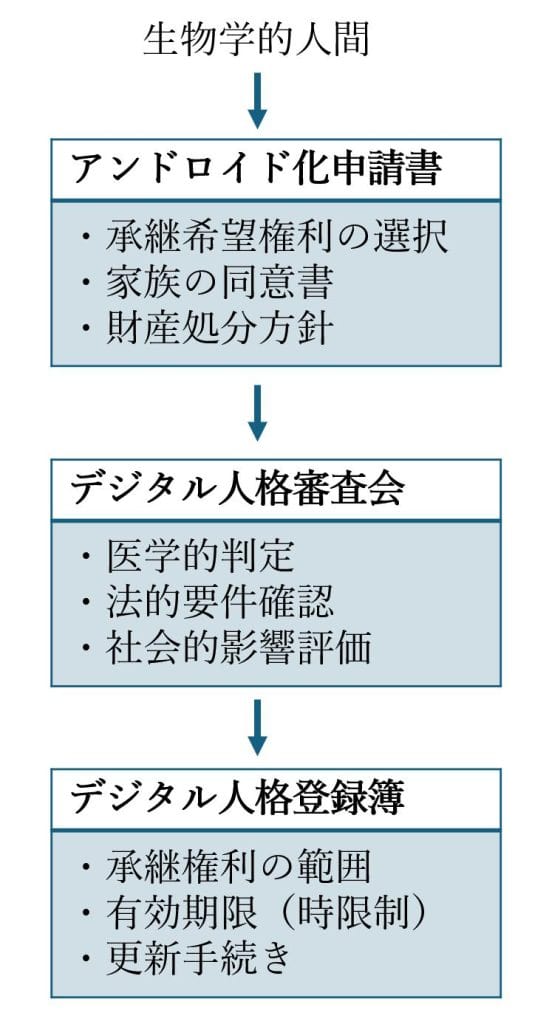

アンドロイド専用の新しい戸籍制度を創設し、生前の明確な意思表示に基づいて人格の承継を認める制度です。承継可能な権利の範囲を明文で定め、法的予測可能性を確保します。

デジタル人格登録制度の手続きフロー

社会の流動性を確保するため、人格承継を一定期間(例えば50年)に限定する制度です。期間終了後は強制的に地位移転を行い、世代交代を法的に担保します。

個人と法人の中間的な存在として「アンドロイド法人」を創設し、特定の権利のみを承継する限定的な法人格を認める制度です。社会的役割の継続と法的安定性の両立を図ります。

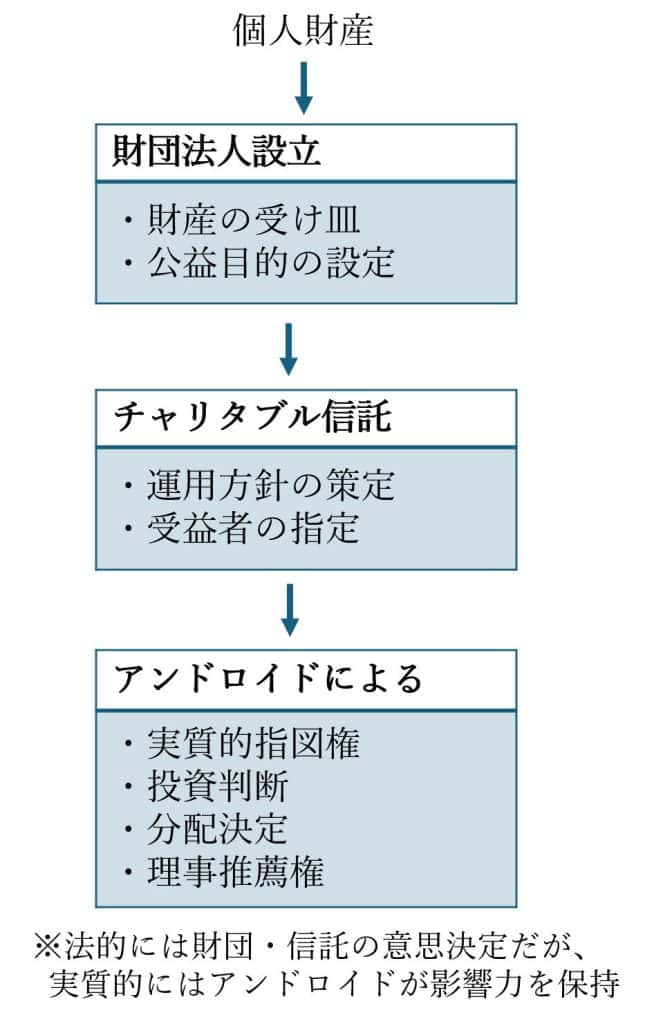

なお、私はもともと金融弁護士としてケイマン諸島などでCharitable Trustを作り、誰も株主がいない法人を作る等の業務もしていました。仮に、アンドロイドの人格権を制限したとしても、会社と財団を作り、そこに財産を全て移す、その指図は、自分が化身したアンドロイドが行う、という仕組みを作ることができれば、1000年、2000年でも、財産を維持しながら生存できるかもしれません。 このような既存の法的スキームを応用することで、アンドロイド化後の実質的な権利承継を実現する道筋も考えられ、そのようなスキームを排除する必要があるかも検討する必要があるかもしれません。

アンドロイドの実質的権利保持構造(ケイマン諸島型スキーム例)

【コラム:AIに人格は認められるか? ―「身体なき知性」の法的位置づけ】 |

||||||||||||||||||

|

アンドロイド化による人格の承継を議論する際、もう一つ興味深い問いが浮かび上がります。 「純粋なAI(人工知能)に、法的人格を認めることはできるのか?」という問題です。 アンドロイドの場合は、人間の記憶や人格を転写し、身体を伴って社会と接するため、「かつての私」としての延長線に位置づけやすい一方、AIはそのような身体性や過去の人格との連続性を持たない存在です。むしろ、ゼロから学習し、独自の意思決定を行う、「新しい知性」です。 ◆ AIと人格 ― 承継か創設かこの点、アンドロイドが「人格を引き継ぐ」主体であるのに対し、AIは「人格を創設するか否か」の対象となります。つまり、法的に全く新たな権利主体を認めるかという、より根本的な議論です。 過去には、EUの一部で「electronic person(電子的人格)」という法的構想が議論されたこともありましたが、最終的には否定的な意見が主流を占めました。理由はシンプルです: * 倫理的責任を担えない ◆ ただし、「記憶を持つAI」への応用は可能か?一方で、ある人間の声、発言傾向、価値観などを学習した「追憶AI」や、「死後の遺志を実現するAI」(Digital Executor)のようなシステムは、現実の技術課題として進みつつあります。 こうしたAIに、民法上の契約締結能力や意思表明代理が認められるとしたらどうなるか。 これはアンドロイドとは異なり、あくまで「代理人」や「機能主体」としての限定的地位にとどめるのが現実的でしょう。 ◆ 法的整理の方向性

このように、AIとアンドロイドは「人格のあり方」や「法的役割」が本質的に異なる存在です。 本稿では「人格をどう引き継ぐか」を主題としていますが、それとは別に、「新たな知性に人格を与えるか」という問題もまた、将来的な法制度の設計において避けて通れない論点となるでしょう。 |

このような技術が実現すれば、弁護士実務にも大きな変化が求められます。

アンドロイド化に関する生前の意思表示書面の作成、デジタル資産の管理・承継契約の整備、家族間での合意形成支援など、新しい法的サービスの需要が生まれるでしょう。

また、法曹界としても、新技術に対応した倫理規程の策定や、継続的な研修制度の整備が急務となります。

デジタル情報としての人間

石黒教授の展示を見て感じたのは、技術の進歩が法制度に与える影響の大きさです。アンドロイド化による人格の承継という問題は、現時点では思考実験の域を出ませんが、技術発展のスピードを考えると、法曹界としても早期の議論開始が必要な分野といえるでしょう。

人間とは何か、人格とは何か、社会における個人の位置づけとは何かという根本的な問いに、法学は答えを見つけなければなりません。技術が社会を変える時代において、法律家には新しい挑戦が待っているのです。

※本稿は、筆者個人の見解に基づく思考整理の一環であり、将来の法制度を予測・保証するものではありません。また、斎藤はアンドロイド化にはそれなりに前向きですが、読者の皆様に「ぜひアンドロイドになりましょう!」と勧誘する意図は一切ありません。