先日、大阪・関西万博の「空飛ぶクルマステーション」を訪問し、空飛ぶクルマに関する展示を体験してきました。 (参考:https://www.expo2025.or.jp/future-index/smart-mobility/advanced-air-mobility/)

図1 現実風の空飛ぶクルマ

同パビリオンは予約なしでも入場可能ですが、事前予約をすると停機中の空飛ぶクルマの実機に乗り込めるほか、タクシーのように夢洲から高野山や淡路島に飛行する映像体験ができます。また、一定日の朝には実機の飛行デモンストレーションも会場の別場所であります(筆者が訪問した際にはデモ飛行のほかSkydrive社社長による機体説明とQ&Aセッションも行われていました)。

空飛ぶクルマに対しては、開催前から「現実味がない」「税金の無駄」「これは車ではない」など否定的な声も多くありましたが、展示内容は非常にわかりやすく、未来社会の具体的なイメージを持たせてくれるものでした。少なくとも、「夢ではない、近未来の現実かもしれない」と感じさせられる体験でした。

もっとも、展示内では「空には渋滞がない」というキャッチコピーが用いられていましたが、実際にはそう単純ではありません。航空法や小型無人機等飛行禁止法では、人口密集地(DID地区)、空港周辺、重要施設付近など、多くの空域が原則飛行禁止または厳しく制限されています。したがって、現行制度上「自由に飛ばせる空域」は極めて限定的であり、むしろ“使える空”のほうが少ないのが実情です。さらに、空域には航空交通管制が存在し、民間機・ヘリ・eVTOL・ドローンが安全に飛行するためには管制官による交通整理が不可欠です。実際、羽田空港上空ではピーク時に「ホールド(旋回待機)」が頻繁に発生しており、空の交通にも物理的・制度的な限界があります。今後、都市内低高度の運航には、専用ルートや無人航空機交通管理システム(UTM)の整備が不可欠となるでしょう。

技術は現実味を帯びる一方、空飛ぶクルマを本当に実現させるためには、航空法上の耐空証明や運航者責任、都市部でのバーティポート設置基準など、多方面で制度的な課題があります。

国土交通省は近年、2023年の航空法施行規則改正やバーティポート整備指針、さらに2025年の次世代空モビリティ運航ガイドラインの公表など、政省令や技術基準の逐次改正を進めています。

もっとも、現状ではまだ抜本的な制度設計には至っておらず、多くの領域で法的な未確定・グレーゾーンが残されています。

本稿では、空飛ぶクルマに関し、皆さんが思い描く未来の姿やSF作品、それと現行法の対比を通じて整理・考察します。

| ※本記事は大阪万博での展示を契機に、法律家として未来の制度を考察するシリーズの一環です。 過去記事: 「アンドロイドになった『私』は同一人物か?」 「軌道エレベーターで殺人事件が起きたら誰が裁く?」 |

空飛ぶクルマは、SF作品の中では昔からおなじみの存在です。ただし、その登場のされ方は一様ではなく、作品ごとに異なる社会像と技術観が描かれています。

1985年の『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART II』では、2015年の未来でデロリアンが空を飛ぶシーンが印象的です。ここでは空飛ぶ車は個人の乗り物として描かれ、誰もが自由に空を移動できる理想的な未来像が示されています。

1982年公開の『ブレードランナー』では、空飛ぶクルマは警察専用車両として描かれ、高層ビルの間を縫って飛ぶシーンが印象的です。ここでの空は公共空間ではなく、権力が支配する領域として機能しています。

1997年の『フィフス・エレメント』では、空飛ぶクルマが完全に民間に普及しており、都市の空間に立体的な交通システムが存在しています。空中には信号機すら存在し、「空中渋滞」が日常の一部となっている世界です。

1995年劇場版公開の『攻殻機動隊』では、公安9課の移動手段としてヘリ型のホバーカーが登場します。空飛ぶクルマは単なる移動手段ではなく、都市監視インフラの一部として位置づけられています。

図2 SF風の空飛ぶクルマ

興味深いのは、これらの作品に共通して「空を誰が管理するのか」「どのような法的ルールで飛行が制御されているのか」といった論点がほとんど描かれていない点です。

SF作品が描く「自由な空の移動」は魅力的ですが、現実には空域管理や航空法制が厳格に存在します。むしろ「空は誰のものか」という問いこそ、現代社会における制度設計の最前線にある論点です。

「空飛ぶクルマ」という言葉は耳目を引きますが、現在開発されている機体は、SFで想像されるような形――たとえば『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART II』に登場するデロリアン――ではありません。車輪もなく道路も走りませんが、「誰もがオンデマンドに予約して使う日常移動サービス」を目指しているため、親しみやすい「クルマ」という呼び方が使われています。

何を空飛ぶクルマと呼ぶかは確定はしてはいませんが、国土交通省の資料では、空飛ぶクルマは「電動化・自動化された垂直離着陸機(eVTOL)」として定義されることが多く、次のような特徴が挙げられます。

このような特徴から、空飛ぶクルマは従来のヘリコプターやドローンとは異なる位置づけを持ちます。

類似技術との比較

| 分類 | 推進方式 | 操縦 | 離着陸方法 | 主な用途 | 法制度 |

| 空飛ぶクルマ(eVTOL) | 電動 | 将来自動化 | 垂直離着陸 | 都市内移動・空中タクシー | 航空法適用も制度設計途上 |

| ヘリコプター | 内燃機関 | 有人操縦 | 垂直離着陸 | 官庁・報道・救急 | 航空法で規制 |

| ドローン | 電動 | 無人(遠隔) | 垂直離着陸 | 撮影・物流・測量 | 無人航空機規制 |

空飛ぶクルマは、ドローンのように小型・軽量で垂直離着陸が可能でありながら、ヘリのように人を運ぶ能力を持つ乗り物であり、その意味で従来の区分では捉えきれない「ハイブリッドな存在」と言えます。

技術的にはeVTOL(electric Vertical Take-Off and Landing aircraft)という言葉が使われることもありますが、日本の航空法には現時点で「空飛ぶクルマ」や「eVTOL」という定義規定は存在しません。

また、「クルマ」という言葉が使われていますが車ではないことから、道路運送車両法の対象外であり、自動車免許や車検制度も及びません。逆に、飛行機やヘリコプターと異なるため、従来の航空法の枠組みにも完全には収まりません。

空飛ぶクルマというと、まだ未来の乗り物という印象が強いかもしれません。しかし、技術的にはすでに実現段階にあり、国内外の企業が実機の開発・試験飛行・プレ商用運航に踏み出しているのが現状です。

アメリカや欧州では、eVTOL(電動垂直離着陸機)をベースとした都市型航空モビリティ(UAM:Urban Air Mobility)の実用化に向けた動きが加速しています。

日本においても、大阪・関西万博を契機として、空飛ぶクルマの商用化に向けた取組みが進んでいます。

空飛ぶクルマの最大の障壁は、技術ではなく制度です。空中を飛ぶ機体である以上、航空法や航空機製造基準、安全認証、運行管理、操縦資格、離発着場の設置基準など、あらゆる法的インフラが必要になります。

航空法は固定翼・回転翼を含む従来航空を包摂しますが、都市低空で高頻度運航を行うeVTOLや自動/遠隔操縦を前提とする制度設計は未整備で、ここに空白が残ります。

日本の空を規律する中心的な法律は航空法です。しかし、航空法は本来、滑走路から離陸し高高度を飛行する固定翼機や、限定的な用途のヘリコプターを想定した制度設計となっており、空飛ぶクルマ(eVTOL)のような低空・短距離・多頻度の飛行体には制度的ミスマッチがあります。

現時点では、空飛ぶクルマは航空法上「航空機」に分類されており、国土交通省の許可が必要ですが、次のような点で制度対応がまだ追いついていません。

「空を飛ぶ=ドローンと同じように規制されるのでは?」という疑問もあります。

ドローンも登録、リモートID、許可・承認など厳格な管理下にあります。ただし制度設計の焦点は”無人で物を運ぶ”ことにあり、”有人で人を運ぶ”空飛ぶクルマでは型式/耐空、乗員資格、空域容量管理の要求水準と範囲が本質的に異なるのです。

空飛ぶクルマの開発において、避けて通れない論点が「事故が起きたら誰の責任か?」という問題です。これは責任の所在、免許制度、保険制度など法制度全体の構築に直結する中核論点です。

現在開発されているeVTOL機の多くは、将来的に自動操縦・遠隔操縦を視野に入れていますが、初期段階では基本的に「有人操縦」が前提とされています。

仮に将来的に空飛ぶクルマが自動運転化された場合、選択肢として考えられる責任主体は以下の通りです:

たとえば、自動運転中にAIがルート選択を誤り墜落した場合、製造者・ソフトウェア開発者・管制システム・機体所有者のいずれか、あるいは複数が責任を問われる可能性があります。これは自動車の運転者責任とは根本的に異なる複雑な問題です。

より具体的に想定してみましょう。もし新宿上空を飛行中の空飛ぶクルマが突然システム障害で墜落し、地上の建物や通行人に被害が及んだ場合、数十億円、数百億円規模の損害賠償が発生する可能性があります。この責任を製造者が負うのか、運航事業者が負うのか、それとも複数で分担するのか。現在の法制度では明確な答えがないのです。

空飛ぶクルマが日常化すれば、都市の動脈は地上から空へ移ります。鉄道駅に代わり、高層ビルやショッピングモールの屋上にバーティポート(Vertiport)が整備され、「屋上=玄関」という新常識が生まれます。郊外の大型施設や病院にも空路の結節点が設けられ、都市の価値マップそのものが書き換わります。

図3 屋上が駅になる

用途としては、まず都市内部の短距離移動が想定されます。筆者が参加したSkydrive社のQ&Aでは「現在の飛行時間は約10分で、将来的には15〜20分を目指す。航続距離は30〜40km、料金は夢洲〜新大阪で片道1〜2万円、最終的にはタクシーの約3倍の速さで2倍程度の料金を目標」と説明されました。

「タクシーの3倍速く、料金は2倍程度」であれば確かに魅力的です。渋滞に縛られない新しい移動手段として、都市生活の可能性を広げるかもしれません。

一方で、導入初期は機体やバッテリー、保険料、発着場のコストがかさみ、運賃はさらに高額になると考えられます。便数も限られ、予約制が前提となるでしょう。さらに混雑時にはサージプライシング(料金の値上げ)が発生し、結果的に「富裕層だけが時間を買える乗り物」になる懸念があります。

バーティポートには避難経路や騒音対策など複合的な基準が必要です。駅前の価値が相対的に弱まれば、屋上を“空の駅前”として活用する都市計画も現実味を帯びます。高層マンションの屋上が発着場となり、都市構造そのものを変える未来が見えてきます。

しかし、その恩恵を誰が享受できるかは制度設計にかかっています。料金が高止まりすれば「空を使える人」と「使えない人」という新たな移動格差が生まれます。逆に、公共交通としての仕組みを組み込めば、時間をより公平にシェアできるインフラへと育つ可能性もあります。未来は「分断」か「共有」か、その分岐点に立っているのです。

空飛ぶクルマは、技術的には現実味を帯びつつあるものの、法制度はまだ追いついていません。これから私たちが選ぶ道は、大きく3つに整理できます。

直面する主要課題は明らかです。

空飛ぶクルマは「富裕層だけの高速道路」になるのか、それとも「誰もが利用できる公共空間」になるのか。制度設計次第で未来の姿は大きく変わります。

そして、その制度は「誰かが決めてくれる」ものではなく、社会全体の合意形成の積み重ねによって形づくられていきます。鉄道や自動車がそうであったように、空飛ぶクルマもやがて私たちの生活を一変させるかもしれません。

あなたなら、この未来をどう設計するでしょうか。

「宇宙で子どもが生まれたら、その子の国籍は?軌道エレベーターで殺人事件が起きたら、誰が裁く?スペースコロニーで労働争議が起きたら、適用される労働法は?」

一見するとSFの話のようですが、実は私たちのすぐ近くにある「未来の現実」かもしれません。

私は現在大阪・関西万博に繰り返し足を運んでいます。

前回は石黒浩教授のアンドロイド展示からインスピレーションを受け「アンドロイドになった『私』は同一人物か?」[https://innovationlaw.jp/android-law/]というブログを書きました。

そして、今回訪れたのがガンダムパビリオンhttps://www.expo2025.or.jp/domestic-pv/bandai-namco/です。ガンダムといえば、モビルスーツによる戦争と人類の宇宙進出を描いたSFアニメの金字塔ですが、万博パビリオンでは、モビルスーツが建設や農業、宇宙ゴミの回収などに使われる平和な未来が描かれています。観客はエリア7(ガンダム用語で地球のこと)の夢洲から軌道エレベーターに乗って、スペースコロニーへ向かう仮想体験をします。

その体験をしながら、こんなことを考えていました。

「これ、展示だと短時間で宇宙に着くけど、現実なら何日もかかるよね。その間に何かが起きたら、どこの法律が適用されるんだろう?

そもそも、軌道エレベーターって乗り物なの?建物なの?

ガンダムの世界ではスペースコロニーが地球から独立してるけど、地上とつながってる場合はどこの領土になるんだろう?」

前回のブログでは「人間の境界」が曖昧になる未来について、法がどうあるべきかを問いかけました。今回は「空間の境界」が曖昧になる未来、すなわち宇宙において、どこの国が、誰に、どう届くのかをめぐって、法的な視点から思考実験を試みたいと思います。

図1 軌道エレベーターとスペースコロニー(AI作成イメージ)

軌道エレベーターで出産が起きたとします。陣痛が始まったのは地上から1万キロの地点。赤ちゃんが生まれたのは2万キロの地点でした。

この子の国籍を決める前に、まず考えなければならないのは「そもそも、そのエレベーターはどこに建っているのか?」という問題です。

実は、軌道エレベーターには意外な物理的制約があります。静止軌道の関係で、赤道直下にしか建設できないのです。つまり、日本のような場所では物理的に建設不可能。エクアドル、ケニア、インドネシア、ブラジル、コンゴなどの赤道直下の国でなければ建設できません(この点はパビリオンでも説明されます)。

ここで面白い(そして複雑な)構造が生まれます。

軌道エレベーターを建設する技術と資金を持っているのは、主にアメリカ、ヨーロッパ諸国、中国、そして日本だと思われます。しかし、物理的に建設できる場所を持っているのは、赤道直下の国々。つまり、「技術を持つ国」と「土地を提供する国」が必然的に分離してしまうのです。

冒頭の出産の例に戻ると、もしアメリカがエクアドルに軌道エレベーターを建設していた場合:

これは単純に「どちらかの国籍」では解決できない複雑さを孕んでいます。

表1:軌道エレベーターの構造と管轄の境界

軌道エレベーターは単なる輸送設備ではありません。地球と宇宙を結ぶ唯一の「玄関口」として、政治・経済・安全保障上の極めて重要な戦略インフラとなります。

地球と宇宙の物流・通信がこの一点に集中するため、エレベーターを管理する国は宇宙経済において圧倒的な優位性を持つことになります。また、宇宙空間での活動を事実上コントロールできる立場に立つのです。

こうした状況は、現実の宇宙開発においても「軌道上からの優位性」という深刻な国際問題を引き起こす可能性があります。

では、地理的に建設できる赤道国と、技術を持つ先進国がどう協力するべきか。よく引き合いに出されるのが、20世紀初頭にアメリカがパナマに建設したパナマ運河の事例です。

当時、アメリカはパナマから99年間、運河地帯を租借し、実質的な主権と軍事的管理権を持ちました。軌道エレベーターでも、「土地と空間を長期間借りる形(租借)」で建設・運用するというモデルが想定されます。

ただし、軌道エレベーターは単なる地上施設ではありません。地表から35,000kmの宇宙空間までを貫通する構造です。単なる地上の借地契約では済まず、領空・未定義上空・宇宙空間の利用を含めた契約が必要になります。おそらく史上最も縦に長い法的取り決めが生まれることでしょう。

現在、軌道エレベーターの法的研究では、いくつかの代替案も検討されています。

日本宇宙エレベーター協会などは「赤道直下の海上に建設する」ことで領土問題を回避する案を提示していますが、海洋法は上空利用を想定しておらず、新たな法的課題を生みます。

また、日本の航空宇宙学会などからは「複数国による国際コンソーシアム形式での建設・運営」が提案されています。国際宇宙ステーションのような多国間の制度設計によって、単独国家の独占を避けながら宇宙インフラを運営するモデルです。

いずれにせよ、軌道エレベーターは「どこに建てられるか」という物理的制約が、「誰とどう法的に協力するか」を決定づける構造を持っています。技術の制約そのものが、新たな国際制度設計を促しているのです。 次章では、このエレベーターが通る「空間そのもの」——すなわち、領空・宇宙空間・その間の未定義領域で、どのような法的問題が生じるかを掘り下げていきます。

軌道エレベーターで殺人事件が発生しました。容疑者は逮捕されましたが、事件が起きたのは地上から1万キロの地点。ここで問題になるのは「その場所は、そもそもどこの国の法律が適用される空間なのか?」ということです。

実は、この問いに対する明確な答えは存在しません。なぜなら、軌道エレベーターは「どこからどこまでが誰の主権か分からない空間」を35,000kmにわたって貫通する構造だからです。

軌道エレベーターの特殊性は、大陸横断鉄道と似ています。鉄道が国境を越えるたびに適用される法律が変わるように、軌道エレベーターも高度を上がるにつれて法域が変わっていくのです。

ただし決定的な違いがあります。鉄道なら国境という「線」で法律が切り替わりますが、軌道エレベーターの場合、どこからどこまでがどの国の法律なのか、その境界線自体が曖昧なのです。

飛行機であれば1つの国の法律が適用される。これに対し、一本の構造物でありながら、地上→領空→宇宙空間と、垂直移動に伴って法的な世界が段階的に変わっていく——これまでにない極めて特異な存在なのです。

まず驚くべき事実から。国家の「領空」がどこまで及ぶのかは、実は国際法で明確に決まっていません。

確実に主権が及ぶのは、旅客機が飛ぶ高度──おおよそ10〜12km程度まで。それより上空の成層圏や中間圏(12〜100km)については、「たぶん領空だろう」という曖昧な状態です。

1967年の宇宙条約では「宇宙空間に主権は及ばない」と定められています。しかし、ここにも問題があります。

そもそも「どこからが宇宙空間」なのかが決まっていないのです。

この曖昧さが、軌道エレベーターのような「地上と宇宙を連続的に結ぶ構造物」には致命的な問題となります。

軌道エレベーターは一本の連続した構造物です。しかし、それが通過する空間は:

表2:宇宙空間における法律の適用範囲(概念図)

| 高度帯 | 法的性質 | 現行法で適用される可能性のある法律 |

| 地表〜12km | 確実な領空 | 建設地国の刑法・民法 |

| 12km〜50km | 実質的領空 | 建設地国の法律(推定) |

| 50km〜100km | 未定義空間 | 不明 |

| 100km以上 | 宇宙空間 | 宇宙条約+施設の登録国の法律 |

となります。冒頭の殺人事件の例では、1万キロ地点は明らかに宇宙空間なので、そのエレベーターを「登録」した国の法律が適用される可能性が高いでしょう。しかし、100km地点なら?これはまさに「法の空白地帯」での犯罪となってしまいます。

現実的には、軌道エレベーターを高度別に「ここからここまではA国法、ここからはB国法」と切り分けて管理することは不可能です。

構造物全体を統一的にどの法的枠組みで扱うかが、軌道エレベーター建設における最大の法的課題の一つです。単独国による管理か、多国籍企業による運営か、それとも国際機関による統治か——その選択によって、宇宙への「法的な入り口」の性格が決まることになるでしょう。

次章では、この軌道エレベーターの先にあるスペースコロニーで、より複雑な法的問題が生じることを見ていきます。

スペースコロニーの外壁建設に従事するモビルスーツパイロットたちが、宇宙空間での危険作業に対する特別手当の支給を求めてストライキを起こしました。

彼らの要求は正当なものです。宇宙空間での建設作業は、地上の何倍もの危険を伴います。しかし、ここで問題になるのは「この労働争議はどこの国の労働法で解決されるべきか?」ということです。

実は、この問いに答えるためには「そのスペースコロニーがどこの『国籍』を持っているか」を知る必要があります。しかし、宇宙施設の国籍を決める現行制度は、将来のスペースコロニーにはとても対応できない複雑さを抱えているのです。

現在の宇宙法では「登録国主義」というルールがあります。宇宙に打ち上げられた人工物(衛星、宇宙船、宇宙ステーション)は、それを打ち上げた国または打ち上げを委託された国が「登録国」となり、その国が管轄権と責任を持つことになっています。

国際宇宙ステーション(ISS)では、この原則が比較的うまく機能しています。日本の実験棟「きぼう」では日本法が、ロシアのモジュールではロシア法が適用される「区画主義」です。

しかし将来のスペースコロニーは、各国がモジュールを持ち寄る研究施設ではありません。一つの大きな「宇宙都市」として、住宅、商業施設、病院、学校、工場などが一体化された社会インフラです。従来の「打ち上げ国=登録国」というシンプルなルールでは対応不可能なのです。

スペースコロニーの建設・運営は極めて複雑な国際体制になることが予想されます。

例えば、資金提供は欧州宇宙機関・NASA・JAXA・民間投資ファンドの合弁、建設はSpaceX(米)・三菱重工(日)・Airbus(欧)の共同事業、部材の打ち上げは各国のロケットを使い分け、最終的な組み立ては軌道上で無人自動で行う——といった具合です。

この場合、冒頭のモビルスーツパイロットのストライキはどう扱われるのでしょうか?

どれが正解かわからない——これが現実になりうる問題なのです。

軌道エレベーターでスペースコロニーが地上と物理的に接続されている場合、問題はより複雑になります。

従来の宇宙施設は宇宙空間に「浮かんでいる」ものでした。しかし地上と繋がったコロニーは「地上施設の延長」とも見なせます。エクアドルから延びる軌道エレベーターに接続されたコロニーで労働争議が起きた場合、登録国の法律か、接続地国の法律か、それとも特別な国際協約か ──選択肢が複数生まれてしまいます。

もし数万人がスペースコロニーで生活し、そこで子どもが生まれ、教育を受け、働き、結婚し、老いていくとしたら?

彼らの「国籍」はどうなるのでしょうか?

ガンダムでは、宇宙生まれの「スペースノイド」と地球生まれの「アースノイド」という区分が描かれていました。フィクションですが、実際にコロニーで生まれ育った人々の市民権・参政権・社会保障をどう扱うかは、現実的な制度設計の課題となるでしょう。

宇宙労働者の権利を誰が守るのか?この問いは、やがて「宇宙市民の権利を誰が守るのか?」という、より根本的な問題へと発展していくのです。

【コラム:コロニーが攻撃されたら誰が守るのか?】 |

|

スペースコロニーの法的地位を考える上で避けられないのが、軍事・安全保障の問題です。 現行制度では: 制度設計が必要 |

【コラム:AIパイロットに人権はあるか?(思考コラム)】 |

| 万博ガンダム館では、ある有名パイロットの思考や人格を再現したAIが登場します。絶体絶命のシーンで現れたモビルスーツが、AIパイロットにより観客を救い出すのです。ここで一つ問いかけてみたいと思います──このAIに、人格や人権はあるのでしょうか? AIは、過去の発言や行動から学習し、“その人らしい”ふるまいを模倣します。しかし、それは本人ではなく、あくまで“らしさ”を再現したソフトウェアです。 現在の法制度では、AIに人格権や人権は認められていません。責任主体にもならず、あくまで所有物として扱われています。 しかし将来、自己認識や判断能力を備えたAIが登場し、たとえば宇宙空間で人命救助を行い、「自己犠牲」を選ぶような存在となったとき──私たちはそれを、依然として“ただの道具”と呼べるのでしょうか? AIパイロットは、放射線や真空といった過酷な環境でも活動でき、人間以上に重要なパートナーになる可能性があります。 そのAIが、誰かを救い、誰かを選び、自らを犠牲にしたとしたら── それはただの機械か、それとも「誰か」なのか。 未来の法と倫理は、いずれこの問いから目を背けることができなくなるのかもしれません。 |

万博のガンダム館で見た未来の宇宙インフラは、決してSFではありません。軌道エレベーターは2050年代の実現が予想され、宇宙コロニーも今世紀中には現実となる可能性があります。

しかし、1967年の宇宙条約は、軌道エレベーターも宇宙コロニーも条約制定者の想像の範囲外でした。物理的制約による地政学的不平等、主権の及ぶ範囲の曖昧さ、複雑な責任関係 ──これらはすべて、技術進歩が既存の法制度を追い越した結果です。

日本が宇宙開発における法的ルール作りをリードするためにも、万博で見た未来が現実になる前に、法的な準備を整える時が来ているのです。

斎藤は、現在、大阪関西万博に行くことにはまっています。

先日、社外役員をしている会社のご招待を受け、アンドロイドで著名な石黒浩教授のパビリオン「いのちの未来」(公式HP:https://expo2025future-of-life.com/)を観覧し、法的問題を深く考えさせられました。

若干ネタバレになりますが、人間がアンドロイド化することができる未来、おばあちゃんと孫娘が親しくしている、おばあちゃんが健康を害していく、その中でそのまま死ぬか、アンドロイド化して存命するか、という展示があります。その他にも多数のアンドロイドが登場し、「いのち」とは何を指すのかを考えさせられる展示でした。なお、斎藤はこれまでに40以上のパビリオンを訪れていますが、「いのちの未来パビリオン」はその中でも特におすすめです!

そこで法律家として一つの疑問が浮かびました。もし人間が自らの意識や記憶をアンドロイドに移し、生物学的な寿命を超えて100年、500年、1000年と「生き続ける」ことができるようになったとき、法律はどのように対応すべきなのでしょうか。

特に、元の人間とアンドロイド化後の存在を、法的に同一の人格として扱うことができるのでしょうか。

鏡の前で自らの姿を見つめるアンドロイド – それは本当に”かつての私”と呼べるのか

現在の民法では、人は出生により権利能力を取得し、死亡により権利能力を失います(民法第3条)。この「生物学的な死亡=法的人格の消滅」という大原則は、何百年もの間、法制度の基盤となってきました。

しかし、意識や記憶が電子的に保存され、別の身体(アンドロイド)に移植される技術が実現すれば、この原則は根本的な見直しを迫られることになります。生物学的には死亡しているが、人格や記憶は継続している存在を、法はどう扱うべきなのでしょうか。

※本稿では、脳の物理的移植ではなく、意識・記憶のデジタル転写によるアンドロイド化を前提として論じます。また、サイボーグ化(生体の一部を機械で代替)とは区別し、完全に人工的な身体への人格転移を扱います。

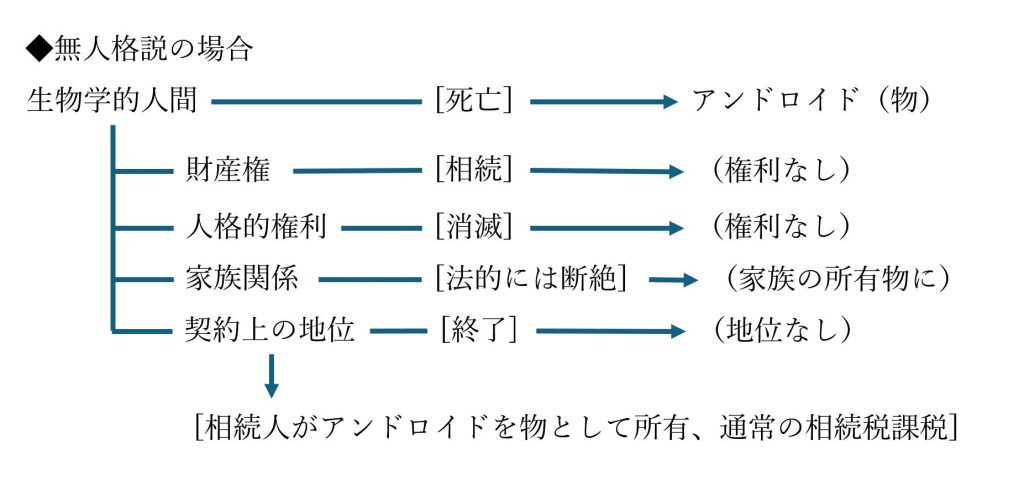

この問題に対する法的アプローチは、大きく4つに分けられると考えられます。

物理的身体の消滅をもって法的人格も終了し、アンドロイドは権利能力を持たない「物」として扱う立場です。現行法の立場に立てば、基本的にこの見解になるでしょう。

アンドロイドは相続財産として相続人が所有し、元の人間の権利義務は通常の相続手続きによって処理されます。この場合、相続人である孫がおばあちゃんのアンドロイドを「物」として所有することになり、フリマアプリで出品したり、粗大ごみとして廃棄したりすることも法的には可能という、ブラックユーモアのような帰結を招きます。

法的安定性は保たれる一方で、アンドロイド化を選択する動機は大幅に損なわれるでしょう。自らが「物」として扱われ、売却や廃棄の対象となる可能性があるのでは、積極的にアンドロイド化を望む人はごく少数にとどまるはずです。また、財産権や契約上の地位もすべて失うため、それまで築いてきた社会的な地位や関係性からも完全に切り離されることになります。

おばあちゃんは”物”なの?

記憶、人格、自意識の連続性を重視し、アンドロイドを元の人間と同一の法的主体として扱う立場です。この場合、財産権、親族関係、契約上の地位はすべてそのまま承継され、戸籍上も「生存」として扱われることになります。

本人にとっては最も望ましい結果ですが、法制度全体への影響は甚大です。

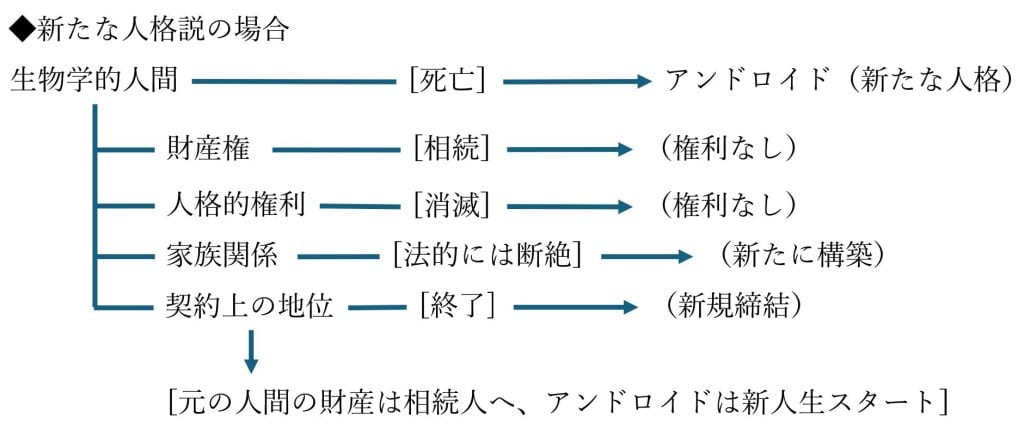

アンドロイドに人格を認めるが、アンドロイドは全く新しい法的主体として登録され、元の人間の権利義務は通常の相続手続きによって処理されます。

この立場では、アンドロイドは「生まれたばかりの成人」として、新たな人生をゼロから始めることになります。過去のしがらみから解放される一方で、これまで築いた人間関係や社会的地位も失うことになります。

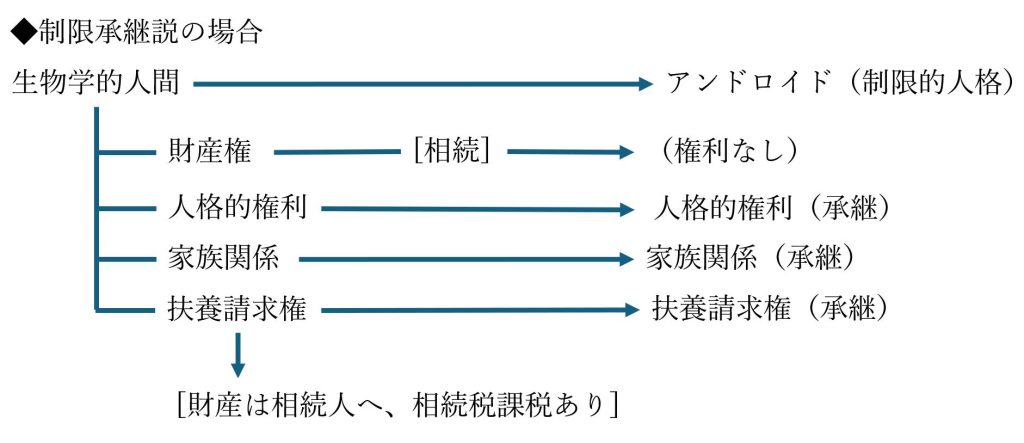

一定の権利のみを特別法により承継させる折衷的な立場です。例えば、人格的権利や家族関係は承継するが、財産権については相続手続きを経るといった制度設計が考えられます。

具体的には、氏名権や肖像権などの人格的権利、配偶者や親子としての身分関係、扶養請求権などは承継を認める一方で、不動産所有権、株式、預金などの財産権は従来通り相続手続きを要するという区分です。 この制限承継説の意義は、家族の感情的なつながりや人格的アイデンティティを法的に保護しつつ、社会経済システムの安定性を確保する点にあります。完全な断絶では失われてしまう人間関係の継続性を、限定的ながら法的に担保することができるのです。

アンドロイド化に関する法的立場の比較

| 項目 | 無人格説 | 人格連続説 | 新たな人格説 | 制限承継説 |

| 基本的考え方 | 物理的身体の消滅で人格終了、物として扱う | 記憶・人格の連続性を重視 | 新しい法的主体として人格付付与 | 一定権利のみ特別法で承継 |

| 法的地位 | 権利能力なし(物) | 同一人格として継続 | 新しい自然人 | 限定的な権利主体 |

| 財産権 | 相続手続きで処理 | 全て承継 | 相続手続きで処理 | 相続手続きを経る |

| 人格的権利(氏名権・肖像権等) | 承継なし | 全て承継 | 新規取得 | 承継あり |

| 家族関係 | 家族の所有物 | 継続 | 新たに構築 | 継続 |

| 戸籍上の扱い | 死亡届提出、物として登録 | 生存として継続 | 新規出生届 | 特別登録制度 |

| 相続税 | 通常通り課税 | 課税されない | 通常通り課税 | 財産部分のみ課税 |

| 本人のメリット | 最小(物扱い) | 最大(全権利継続) | 小(新しい人生だが権利なし) | 中程度(人格的権利保護) |

| 社会的影響 | 最小(現行制度維持) | 甚大(制度の根本的変更) | 中程度(戸籍制度拡張) | 中程度(部分的制度変更) |

| 実現可能性 |

最も容易(現行法そのまま) | 困難(法制度の抜本改正) | やや困難(新制度創設) | 中程度(特別法制定) |

アンドロイド化により人間が1000年生きられるようになったとき、現在の法制度は機能するのでしょうか。仮にアンドロイド化による事実上の不老不死が実現した場合、現在の法制度の多くが機能不全に陥る可能性があります。

相続制度が根本的に変質します。人が死なないのであれば、相続は発生しません。その結果、不動産や株式などの資産が永続的に同一人物に占有され続け、社会の流動性が著しく阻害される恐れがあります。

また、契約関係も異常に長期化し、社会経済システム全体の硬直化を招く可能性があります。

もし配偶者の一方がアンドロイド化した場合、婚姻関係はどうなるのでしょうか。アンドロイド化した配偶者は法的に「生存」しているため、他方の配偶者の再婚には重婚の問題が生じます。

また、親子関係も複雑化します。アンドロイド化した親と、その後に生まれた子との関係、さらには世代を超えた扶養義務の範囲など、従来の家族法では想定していない問題が続出するでしょう。

刑罰制度も根本的な見直しが必要になります。終身刑の意味が相対化され、時効制度との整合性も問題となります。また、刑罰の根拠の一つである「更生可能性」という概念も、数百年の寿命を前提とすれば大きく変わることになるでしょう。

永続的に生きる存在が政治権力を握り続けたら、民主主義は成り立つのでしょうか。法律問題にとどまらず、民主主義制度そのものへの影響も深刻です。

一部の富裕層のみがアンドロイド化を選択できる社会では、彼らが数百年にわたって政治的・経済的影響力を行使し続けることになります。選挙権、被選挙権を持つ「超長寿層」が意思決定を独占し、世代交代による社会の刷新が阻害される恐れがあります。ピケティが「資本収益率は経済成長率を上回る(r > g)」と指摘したように、一度財産を築くとそれがずっと拡大していくという現象が、超富裕層の永続的なアンドロイド化によってさらに加速される可能性があります。

年金制度、医療制度、教育制度など、現在の社会保障制度は人間の平均寿命を前提として設計されています。これらの制度も抜本的な見直しが必要になるでしょう。

【コラム:複数アンドロイド問題 ―「本物」は誰か?】 |

|

技術が進歩すれば、1人の人間の意識や記憶から、複数のアンドロイドが同時に作られることもあり得ます。例えば、Aさんの記憶を転写した「アンドロイド1」と、バックアップから後に復元された「アンドロイド2」が存在するとしましょう。さらに、生物学的Aさんがまだ存命であれば、「A本人+アンドロイド1+アンドロイド2」という三者併存の状態が発生します。 この場合、次のような法的問題が生じます。 ◆権利主体の特定

◆ 財産・契約上の混乱

◆ 家族関係の重複

このような問題は、単一の人格がデジタル的に「複製」されうる未来において、法制度の根本を揺るがす可能性があります。 |

俺が”本物”だ!

このような未来社会に対応するため、法制度はどのように進化すべきなのでしょうか。

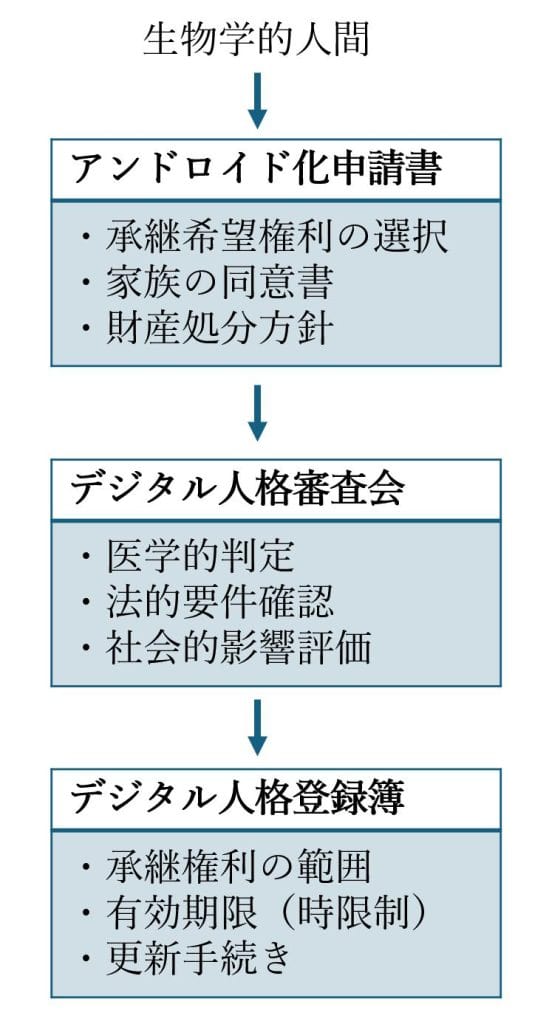

アンドロイド専用の新しい戸籍制度を創設し、生前の明確な意思表示に基づいて人格の承継を認める制度です。承継可能な権利の範囲を明文で定め、法的予測可能性を確保します。

デジタル人格登録制度の手続きフロー

社会の流動性を確保するため、人格承継を一定期間(例えば50年)に限定する制度です。期間終了後は強制的に地位移転を行い、世代交代を法的に担保します。

個人と法人の中間的な存在として「アンドロイド法人」を創設し、特定の権利のみを承継する限定的な法人格を認める制度です。社会的役割の継続と法的安定性の両立を図ります。

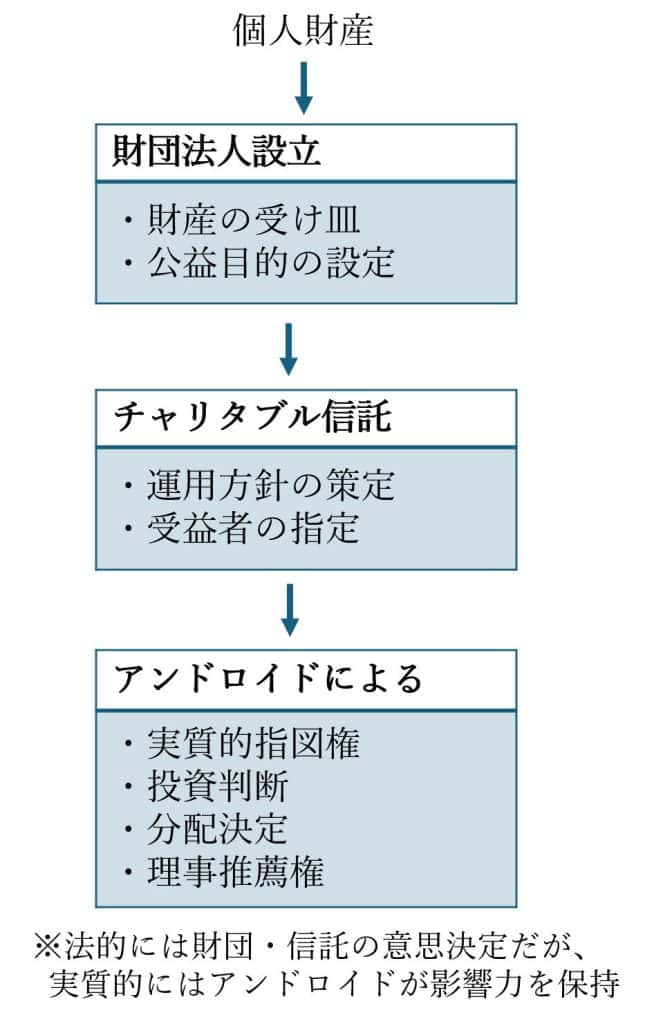

なお、私はもともと金融弁護士としてケイマン諸島などでCharitable Trustを作り、誰も株主がいない法人を作る等の業務もしていました。仮に、アンドロイドの人格権を制限したとしても、会社と財団を作り、そこに財産を全て移す、その指図は、自分が化身したアンドロイドが行う、という仕組みを作ることができれば、1000年、2000年でも、財産を維持しながら生存できるかもしれません。 このような既存の法的スキームを応用することで、アンドロイド化後の実質的な権利承継を実現する道筋も考えられ、そのようなスキームを排除する必要があるかも検討する必要があるかもしれません。

アンドロイドの実質的権利保持構造(ケイマン諸島型スキーム例)

【コラム:AIに人格は認められるか? ―「身体なき知性」の法的位置づけ】 |

||||||||||||||||||

|

アンドロイド化による人格の承継を議論する際、もう一つ興味深い問いが浮かび上がります。 「純粋なAI(人工知能)に、法的人格を認めることはできるのか?」という問題です。 アンドロイドの場合は、人間の記憶や人格を転写し、身体を伴って社会と接するため、「かつての私」としての延長線に位置づけやすい一方、AIはそのような身体性や過去の人格との連続性を持たない存在です。むしろ、ゼロから学習し、独自の意思決定を行う、「新しい知性」です。 ◆ AIと人格 ― 承継か創設かこの点、アンドロイドが「人格を引き継ぐ」主体であるのに対し、AIは「人格を創設するか否か」の対象となります。つまり、法的に全く新たな権利主体を認めるかという、より根本的な議論です。 過去には、EUの一部で「electronic person(電子的人格)」という法的構想が議論されたこともありましたが、最終的には否定的な意見が主流を占めました。理由はシンプルです: * 倫理的責任を担えない ◆ ただし、「記憶を持つAI」への応用は可能か?一方で、ある人間の声、発言傾向、価値観などを学習した「追憶AI」や、「死後の遺志を実現するAI」(Digital Executor)のようなシステムは、現実の技術課題として進みつつあります。 こうしたAIに、民法上の契約締結能力や意思表明代理が認められるとしたらどうなるか。 これはアンドロイドとは異なり、あくまで「代理人」や「機能主体」としての限定的地位にとどめるのが現実的でしょう。 ◆ 法的整理の方向性

このように、AIとアンドロイドは「人格のあり方」や「法的役割」が本質的に異なる存在です。 本稿では「人格をどう引き継ぐか」を主題としていますが、それとは別に、「新たな知性に人格を与えるか」という問題もまた、将来的な法制度の設計において避けて通れない論点となるでしょう。 |

このような技術が実現すれば、弁護士実務にも大きな変化が求められます。

アンドロイド化に関する生前の意思表示書面の作成、デジタル資産の管理・承継契約の整備、家族間での合意形成支援など、新しい法的サービスの需要が生まれるでしょう。

また、法曹界としても、新技術に対応した倫理規程の策定や、継続的な研修制度の整備が急務となります。

デジタル情報としての人間

石黒教授の展示を見て感じたのは、技術の進歩が法制度に与える影響の大きさです。アンドロイド化による人格の承継という問題は、現時点では思考実験の域を出ませんが、技術発展のスピードを考えると、法曹界としても早期の議論開始が必要な分野といえるでしょう。

人間とは何か、人格とは何か、社会における個人の位置づけとは何かという根本的な問いに、法学は答えを見つけなければなりません。技術が社会を変える時代において、法律家には新しい挑戦が待っているのです。

※本稿は、筆者個人の見解に基づく思考整理の一環であり、将来の法制度を予測・保証するものではありません。また、斎藤はアンドロイド化にはそれなりに前向きですが、読者の皆様に「ぜひアンドロイドになりましょう!」と勧誘する意図は一切ありません。